娱乐的定义:一个设计来给予观众乐趣(使人感到快乐的情趣)的项目、表演或活动。

显而易见,娱乐会给观众乐趣、目的是快乐。

快乐是一个中性的词汇,有好的快乐、也有不好的快乐,所以好的娱乐应该为观众带来更多好的快乐。

也就是娱乐是有高下之分的。

所以娱乐至死这个词从字面上看真是不好理解——正常人娱乐都是为了得到更多更好的快乐,谁愿意去死呢?

当然也有一种可能是这个词的实际含义和字面不一样。为此我上网查到如下信息——

娱乐至死:现实社会的一切公众话语日渐以娱乐的方式出现,人们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿的成为娱乐的附庸,结果人成了一个娱乐至死的物种。

这个词最早来自美国人尼尔·波兹曼的著作《娱乐至死》(《Amusing ourselves todeath》,1985年)。波兹曼认为,媒体能够以一种隐蔽却强大的暗示力量来定义现实世界。其中媒体的形式极为重要,因为特定的形式会偏好某种特殊的内容,最终会塑造整个文化的特征。这就是所谓的媒体即隐喻。而20世纪的传媒技术发展,使人类从以印刷文字为中心的读文时代转向以影像为中心的读图时代,其中电视图像已经成为当代支配性的传媒形式,它改变了社会认知与人际交往的模式,引发出深刻的文化变迁。

而电视时代使人类的符号世界在形式和内容上都发生了变化,不再要求儿童与成人在文化特征上有明确的分野。因此童年消失、或者说成年消失——在儿童与成人合一成为电视观众的文化里,政治、商业和精神意识都发生了孩子气的蜕化降级,成为娱乐,成为幼稚和肤浅的弱智文化,使印刷时代的高品级思维以及个性特征面临致命的危胁。

显然,娱乐至死这个词的含义和我们直观的理解是一样的。

应该说波兹曼的看法深刻而有远见——波兹曼所处的时代电视才兴起、互联网还未普及,他就看到新的媒体和传播(比如电视)对人的生存方式、生存状态的深远影响。

一言以蔽之,娱乐至死是新的媒体和传播的负面因素,我们必须给予足够的重视、而不是大肆鼓吹宣扬。

因为娱乐至死的本质是文化吸毒——吸食毒品号称能带来极大的快乐,然而必然导致依赖和上瘾,最后毁掉健康甚至危害社会!

波兹曼对娱乐至死已经分析的很到位了,不过他和中国文化相比,还是差了一截子——

《道德经》第十二章就写道:五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

意思就是:缤纷的色彩使人眼花缭乱;嘈杂的音声使人听觉失灵;浓厚的杂味使人味觉受伤;纵情猎掠使人心思放荡发狂;稀有的物品使人行于不轨。因此,圣人致力于基本的维生事务,不耽乐于感官的享乐。所以要有所取舍。

我国新老两代领导人都搞过文艺座谈会,都论述了正确的文艺应该是什么样子的——

可惜现在的效果并不好:低俗矫情的选秀综艺、脑残反智的抗日神剧、炫富扮酷的真人游戏、毫无底线的炒作吸睛、雌雄不分的伪娘鲜肉、颓废暴虐的饶舌嘻哈——这些东西比比皆是,甚至从文艺界找出一个三观正常的人成为很难完成的任务。

最新的案例是恶搞《黄河大合唱》——

节目一味搞怪、为逗笑而逗笑,完全没有体现《黄河大合唱》的历史背景和艺术意境,然而评委的点评居然是这样的——

这事可以做个类比——歌厅蹦迪没有问题,但坟头蹦迪还有人叫好就十分离奇了。

这种恶搞之风其实是有迹可循的:2002年央视曾经在内部搞了一个《东方时空内部晚会》,借用音乐舞蹈史诗《东方红》的框架、在里面塞了大量低俗无聊的桥段,把这些所谓名嘴们的空虚龌龊清清楚楚地显现出来——

这个视频网上还能搜到,建议大家去看看——并非这玩意有多值得一看,而是你看了会有恍然大悟的感觉:哦,原来我平时碰到的低俗段子是从这里出来的啊!

这就是娱乐至死的坏处:恶心的玩意反而传播得快一些。

比如靡靡之音就比阳春白雪更容易传播。

靡靡之音指颓废的、低级趣味的乐曲。柔弱,萎靡不振。使人萎靡不振的音乐。出自《韩非子·十过》。传说殷末乐师延为纣王作曲,纣王听而倦。武王伐纣时,乐师延抢琴东走,投濮水而死。自此,水中常有音乐声靡靡传出。靡靡之音也被看作是亡国之音。

我们绝大多是接触靡靡之音的概念是从邓丽君而起的——改开初期邓丽君登陆大陆,其婉约温柔的曲调和之前大陆的激扬坚铿的音乐形成鲜明对比,一时新鲜、然而听多了也就那么回事,有的格调十分低下,比如《月亮代表我的心》的之类就是如此,不信你仔细咂摸一下歌词,是不是一个二奶要求转正被拒绝的场景?

更有甚至,邓丽君逐渐被揭批出国民党特务的本质,不但其死后葬礼有众多国民党军政大员参加,其生前也高调慰问叛逃到台湾的解放军空军飞行员——

对这样的人无论如何是不该大肆纪念的,然而实际的情况的是2018年1月29日,海峡两岸的媒体都在纪念——

大陆居然还是人民日报、新华网这样的高级媒体出面的!

而作为中国共产党早期主要领导人之一的瞿秋白,生于1899年1月29日,然而纪念者寥寥!

记着别人家唱曲的、忘了自己家二大爷——你说荒不荒唐?

这就是娱乐至死的现状——

恶搞《黄河大合唱》是一个选秀节目中的,固然恶心、但影响有限;

《东方时空内部晚会》虽是内部的,但这些人身为喉舌、令人担忧;

《人民日报》丧失立场,公开大肆纪念国民党特务则无法让人接受!

……

这就是文艺吸毒的结果。

当然我写这个文章并不是表达沮丧,事实上事情还是在慢慢变化的,比如人民日报纪念邓丽君固然是胡来、但和往年为张爱玲嚎丧相比,进步还是有一点点的,算是戒毒吧。

是的,戒毒已经开始了(1月19日)——

只是,我们希望戒毒能更快一些。

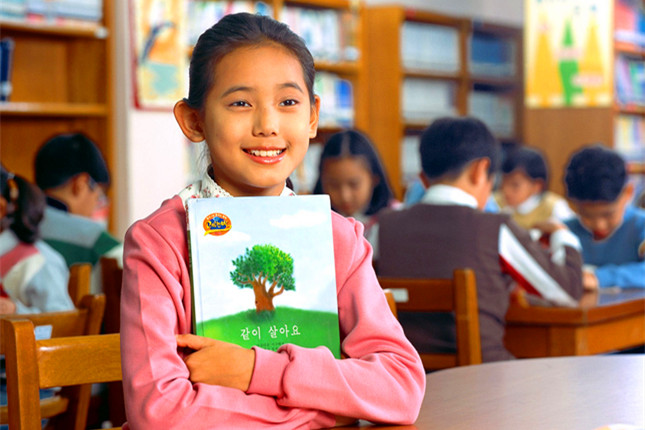

因为,我们还有孩子。